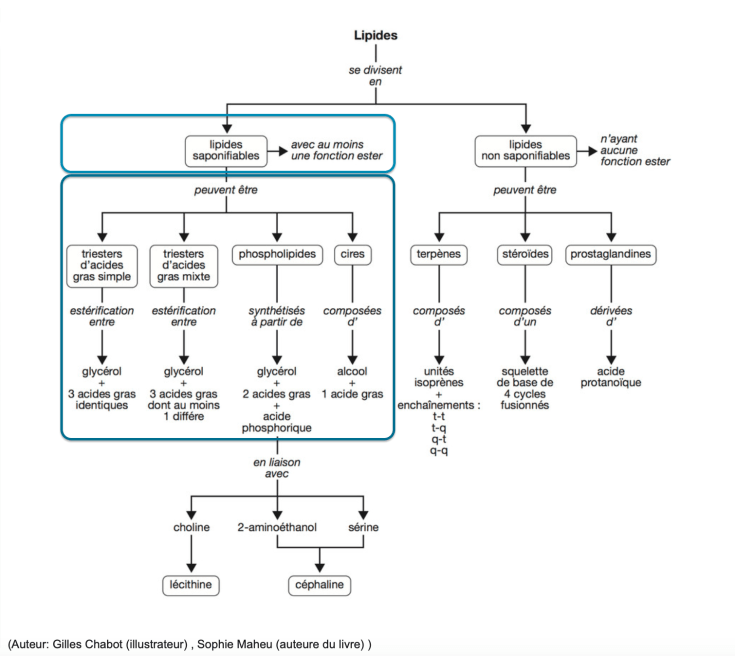

Matière première indispensable à la saponification, les corps gras font partie d’un ensemble complexe de composés organiques appelés lipides. De nombreuses définitions et tentatives de classification en ont été données. Ils peuvent être simples ou complexes, hydrophobes ou amphiphiles et saponifiables ou insaponifiables…

Et qui dit savon dit bien sûr saponifiable…

L’une des caractéristiques communes à ces lipides saponifiables est la présence d’au moins une fonction ester (voir: « La chimie du savon »). De plus, leurs différences de structure permet de les diviser en deux grands groupes: les lipides simples constitués uniquement d’atomes de carbone, d’hydrogène et d’oxygène et les lipides complexes qui en plus des trois éléments de base contiennent du phosphore, de l’azote et/ou du souffre sur lesquels on ne s’étendra pas puisqu’ils ne représentent qu’une infime partie des constituants des corps gras que nous utilisons pour fabriquer nos savons.

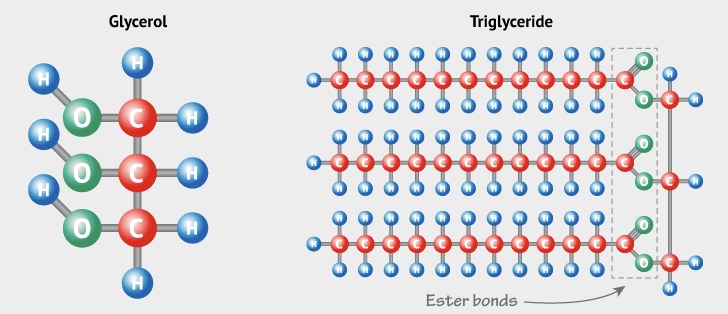

Grâce à ses travaux de recherche sur les corps gras d’origine animale, le chimiste français Michel-Eugène Chevreul, père de la saponification (1786-1889) a permis de démontrer que les corps gras étaient formés de glycérol et d’acides organiques particuliers, les acides gras. Son livre « Recherches chimiques sur les corps gras d’origine animale » paru en 1823 (consultable ici) révolutionna la fabrication du savon.

Ces molécules particulières appelées triglycérides, triesters de glycérol ou encore triesters d’acides gras, sont les constituants majoritaires (90 à 98%) des corps gras tant d’origine végétale qu’animale. Uniquement composés d’atomes de carbone, d’hydrogène et d’oxygène, ce sont des lipides simples qui cela dit en passant, au même titre que les cires, appartiennent à la famille des glycérides. Ils se caractérisent par leur insolubilité dans l’eau. Ces molécules sont dites apolaires et hydrophobes. Ils peuvent être représentés sous forme d’un peigne à trois dents (Roger Leblanc, Le savon de la Préhistoire au XXIème siècle, 2001, Editions PIERANN) ou d’un E majuscule pourvu de trois acides gras qui peuvent être identiques ou mixtes.

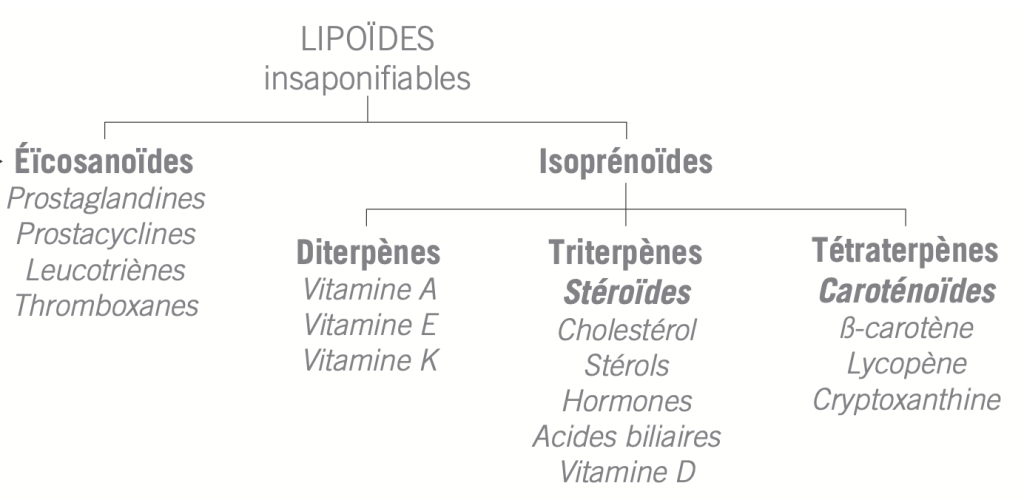

Mais on y retrouve aussi d’autres composants qui forment ce que l’on appelle la fraction insaponifiable encore appelé dérivés lipidiques ou lipoïdes. Elle est composée de stérols, squalène, tocophérols dont la vitamine E, de vitamines liposolubles et bien d’autres encore et qui comme sa dénomination l’indique ne sera pas transformée en savon. En cosmétologie, cette fraction insaponifiable est utilisée pour ses propriétés de nutrition et de régénération cellulaire du tégument cutané.

Fort variable d’un corps gras à l’autre, elle représente en général entre 0,2 et 2% des constituants. Mieux lotis, certains comme le beurre de karité et l’huile d’avocat peuvent en contenir jusqu’à 15% mais les champions toutes catégories, sont la cire d’abeille et le jojoba (injustement qualifié d’huile) avec près de 50%. Sans vouloir jouer la rabat-joie et toute proportion gardée, n’oublions pas que le processus de saponification est exothermique. La température atteinte lors du passage en phase de gel pouvant avoisiner les 80°C, il est possible qu’elle soit délétère pour certains. De plus, au risque de me répéter, le savon est un détergent et il sera tout au plus moins agressif…

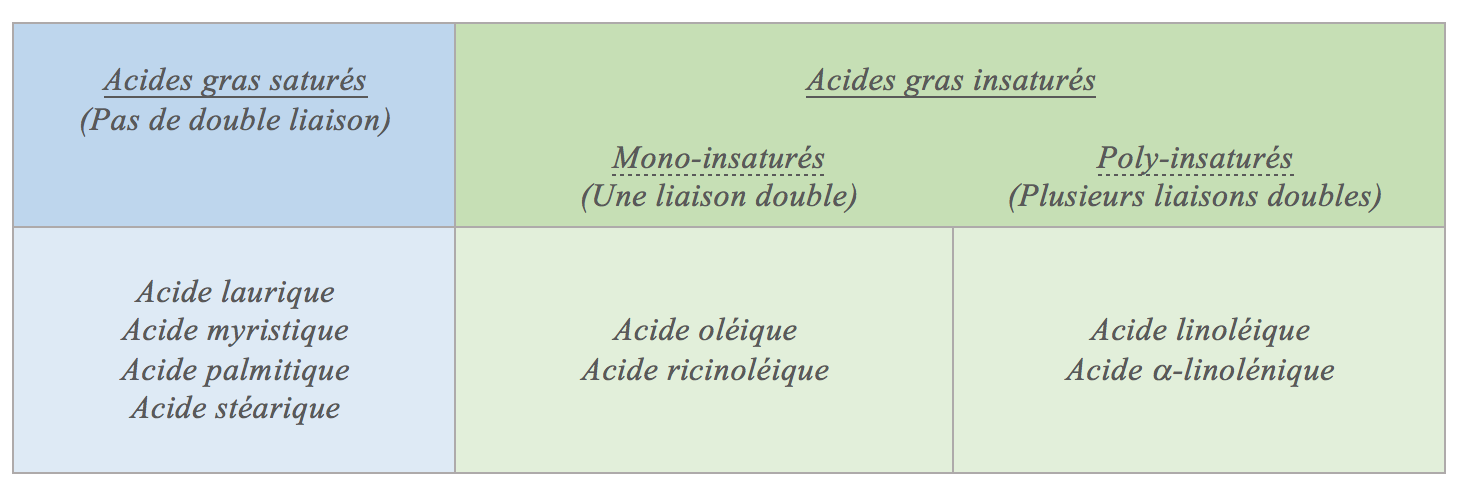

Revenons-en aux constituants de nos triglycérides en abordant brièvement les acides gras dont on parle tant en nutrition. Constitués de chaînes plus ou moins longues d’atomes de carbone liés entre eux par des liaisons simples ou par une ou plusieurs doubles liaisons, ils sont à l’origine de l’état sous lequel les différents corps gras se présentent à température ambiante.

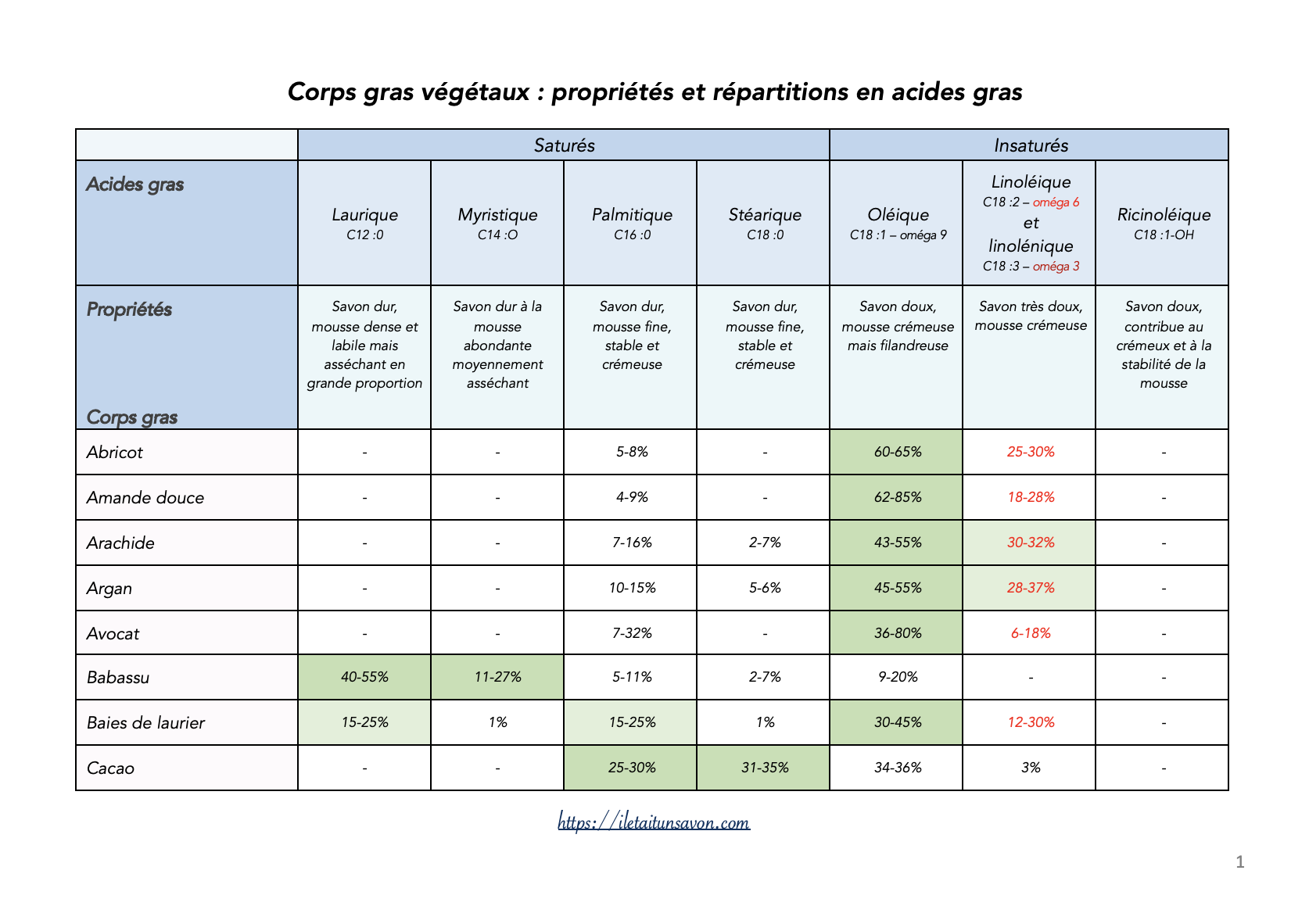

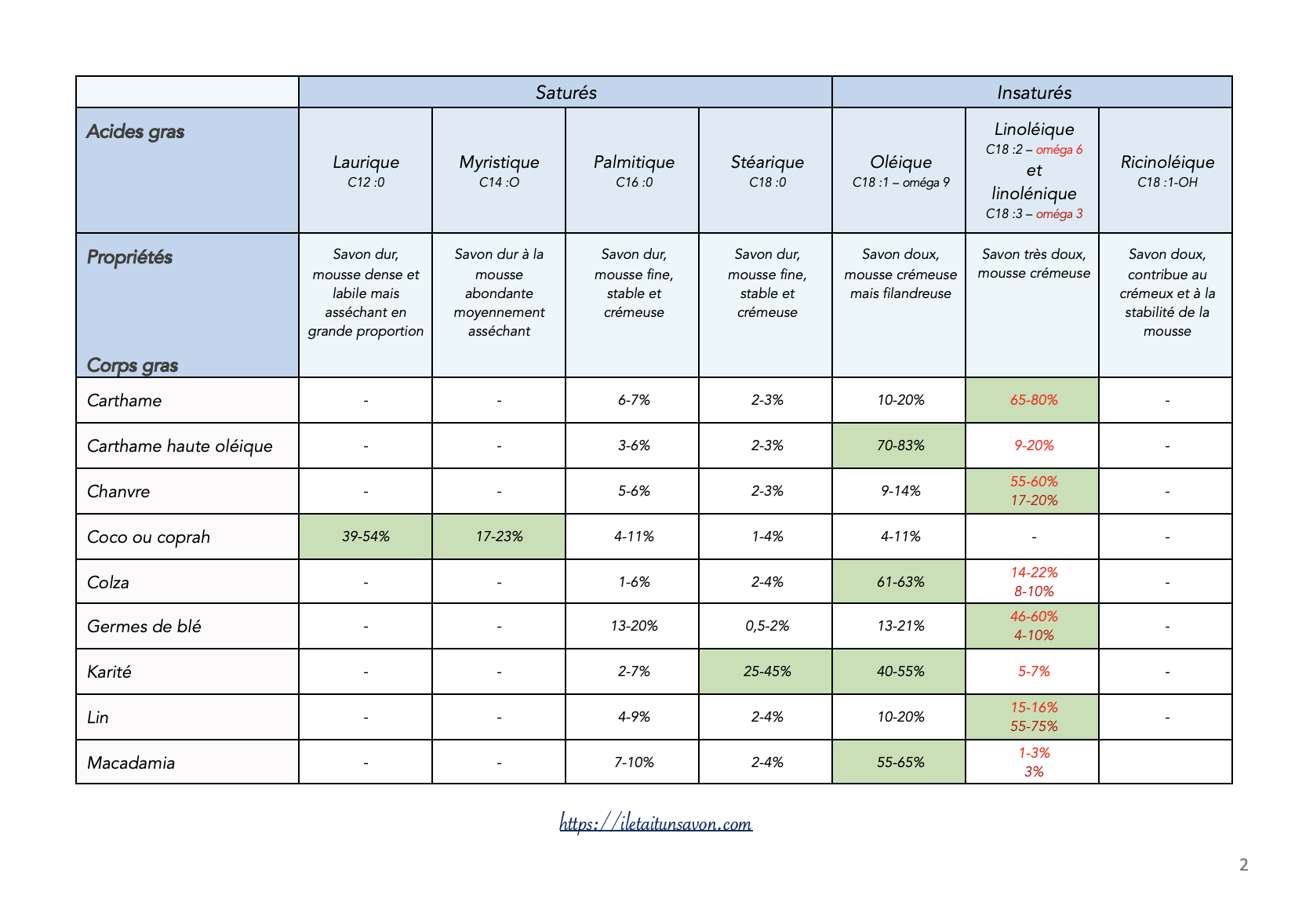

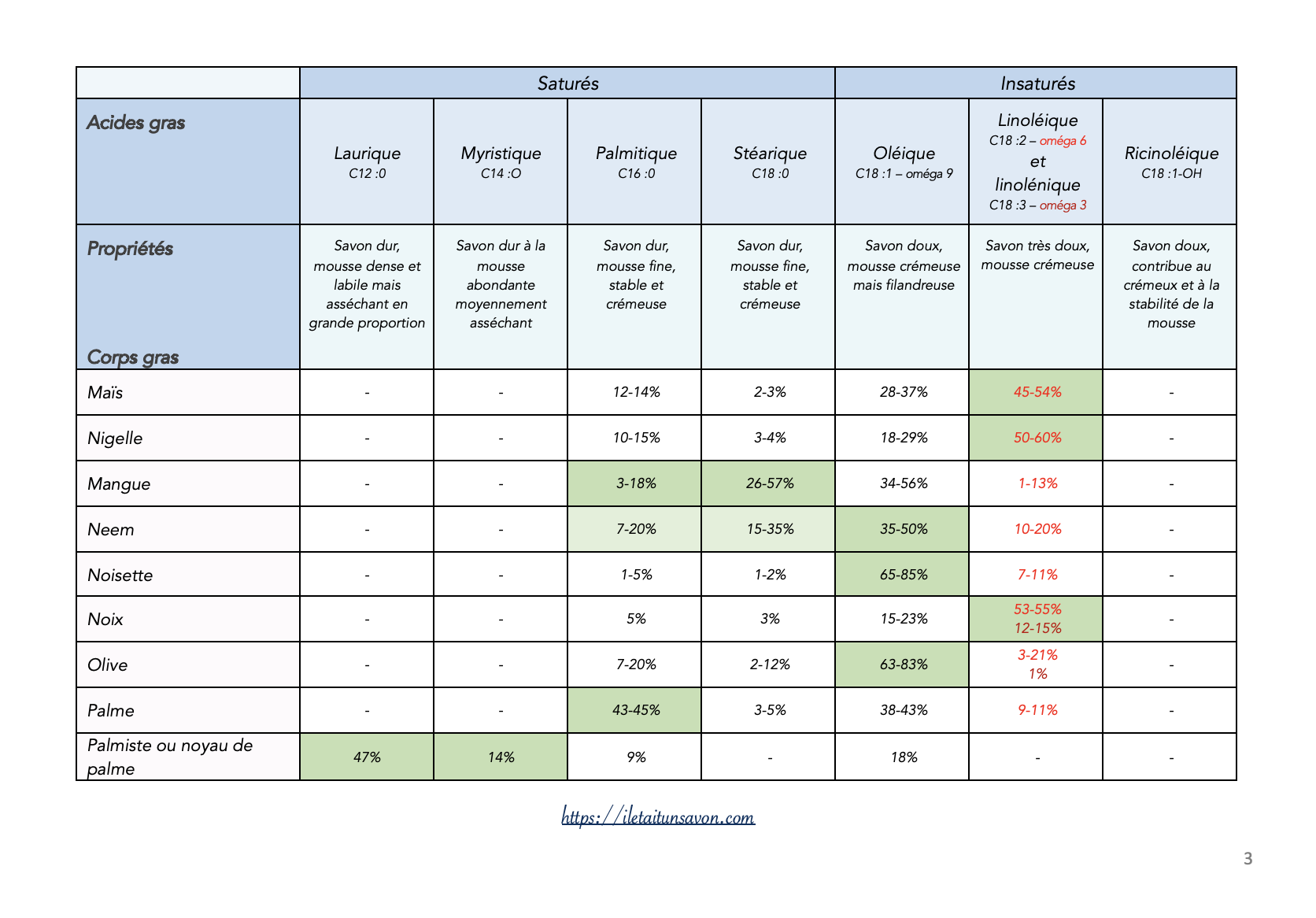

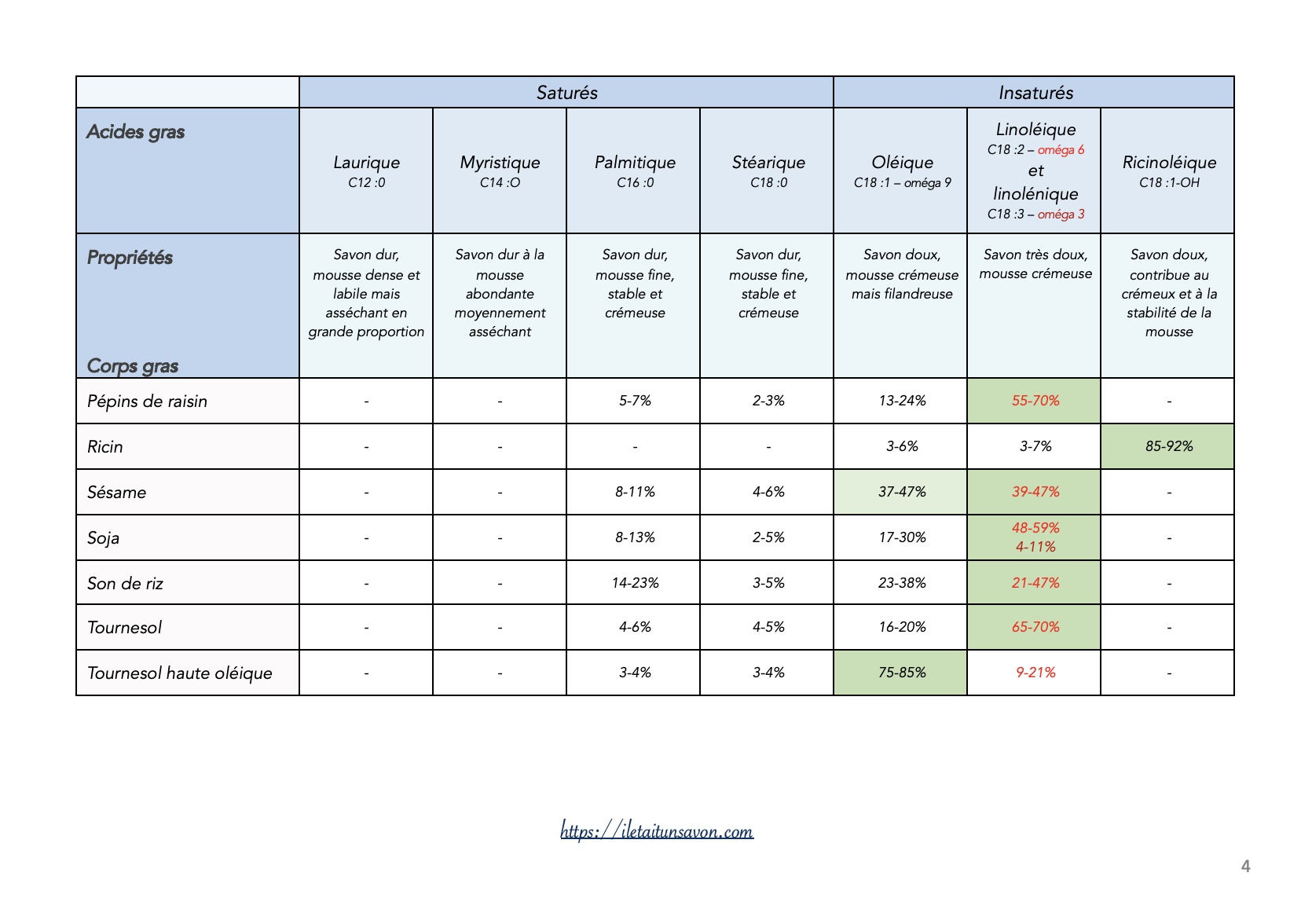

Pour y voir plus clair, voici un résumé des principaux acides gras de référence en savonnerie:

La classification des acides gras en saturés et insaturés que l’on doit au chimiste allemand C. Gusserow nous permet de les diviser en deux groupes. Les corps gras majoritairement constitués d’acides gras saturés (en général au delà de 40%), qualifiés de graisses ou de beurres, sont solides ou pâteux à température ambiante. On y retrouve l’huile de babassu, coco, coprah, palme, palmiste, les différents beurres végétaux, les graisses d’origine animale ainsi que l’huile de baies de laurier et l’huile de neem. Par extrapolation, on peut dire que les corps gras se présentant à l’état liquide à température ambiante, qualifiés d‘huiles, sont quant à eux majoritairement composés d’acides gras insaturés.

Ces différences de structure leur confèrent donc des caractéristiques et propriétés particulières qui à leur tour détermineront certaines caractéristiques et propriétés du savon obtenu. Les corps gras solides à température ambiante auront une influence notable sur la dureté et durabilité du savon et puisque rien ne peut être scindé auront également des répercussions sur la vitesse du processus de saponification. A contrario, les corps gras liquides à température ambiante donneront un savon plus mou et saponifieront moins vite.

Exceptions à la règle:

– l’huile d’olive qui si elle est utilisée à fort dosage (> de 60%) donnera un savon très dur, exemple le savon de Castille composé à 100% d’huile d’olive,

– l’huile de coco qui donne un savon dur au pouvoir moussant extrême et particulièrement décapant mais qui à l’usage fond comme neige au soleil grâce à la haute solubilité des acides gras à chaines courtes qui la compose,

– et l’huile de ricin qui utilisée seule donne également un savon dur qui ne mousse pas mais qui associée à une huile riche en acide laurique produit une mousse crémeuse et stable et dont le dosage conseillé est de maximum 10% sous peine de produire un savon mou et collant.

Avant de poursuivre, retenez qu’en saponification les qualités cosmétiques des corps gras n’ont aucune raison d’être puisque les molécules obtenues n’ont plus rien à voir avec celles de départ et que ce sont les différents acides gras savamment équilibrés qui détermineront la dureté, la douceur, le niveau de détergence, la quantité et taille des bulles, la qualité et persistance de la mousse, la solubilité, la longévité du savon produit tout en tenant compte des différences engendrées par le choix de l’alcali. Sans entrer dans trop de détails, les critères de sélection des corps gras et les propriétés à prendre en considération pour la réalisation d’un savon solide (auquel ce chapitre est consacré), mou ou encore du savon crème ne sont pas les mêmes…

Même s’il est possible de produire un savon au départ d’un seul corps gras, il sera loin de satisfaire toutes vos exigences. Voilà pourquoi on les compose avec plusieurs huiles et/ou beurres. Une recette équilibrée permettra d’obtenir un savon solide dur, qui ne fond pas trop vite, qui mousse bien et qui plus est, nettoie sans trop assécher la peau.

J’en profite pour signaler que bon nombre d’informations intéressantes sur la réalisation de savon au départ d’un même corps gras sont consultables via les archives web du site « Soap Session » en cliquant sur le lien suivant: « Savon du mois ».

Et c’est là que les choses se compliquent… Il n’est certes pas nécessaire d’avoir un doctorat en chimie pour faire « un bon savon » ni par ailleurs d’utiliser des huiles dites « précieuses » au coût exorbitant puisque le seul facteur à prendre en compte est la répartition en acides gras mais un minimum de connaissance s’impose pour choisir de manière raisonnée et raisonnable les corps gras qui composeront votre formulation… Oubliez donc l’huile de rose musquée du chili, de figue de barbarie, d’onagre, de bourrache et bien d’autres encore qui hormis vous ruiner n’apporteront aucune valeur significative ajoutée à votre savon. Ouvrez simplement vos placards de cuisine et à coup sûr, vous y trouverez votre bonheur…

Quant au dosage recommandé, là aussi c’est la grande cohue. Chacun y va de sa petite touche personnelle en omettant de mentionner qu’au final seul compte la répartition globale en acides gras de la formulation.

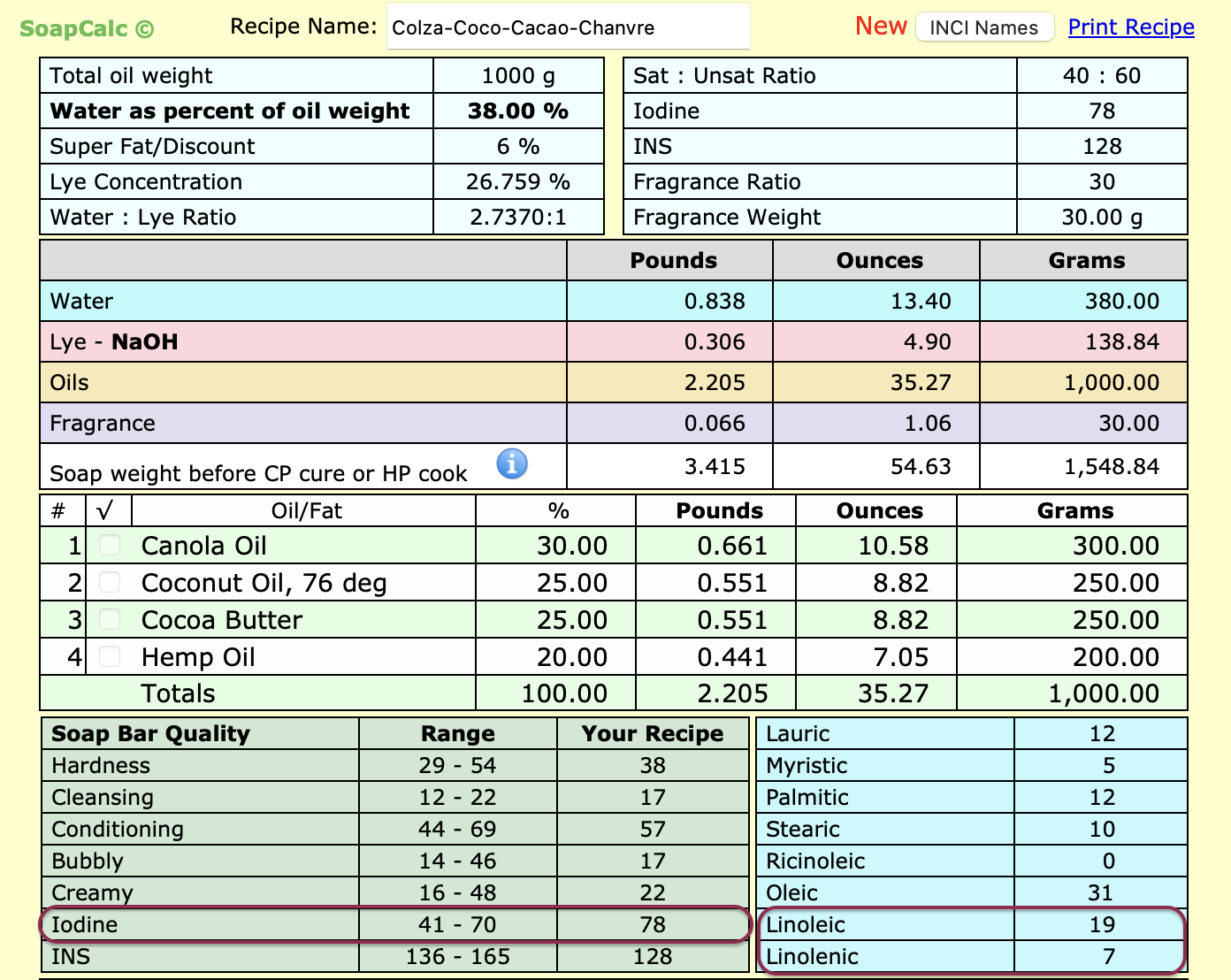

En guise d’exemple, une formulation issue d’un livre où l’auteur signale que l’huile de chanvre peut s’utiliser à hauteur de 10 à 20% du poids total des corps gras et l’huile de colza, entre 15 et 30%. Et sans se compliquer la vie, on nous sort la recette magique en prenant pour référence les quantités maximales citées, ce qui n’est vraiment pas une idée de génie au vu des résultats obtenus…

… Comme quoi entre recommandé et adapté, il y a tout un monde de différence… D’où la nécessité absolue et sécuritaire de ne jamais rien prendre pour argent comptant quel qu’en soit la source et d’apprendre avant tout à utiliser un calculateur de saponification (tutoriels disponibles ici), histoire d’éviter déceptions et déconvenues.

Si l’état sous lequel les corps gras se présentent à température ambiante peut présumer du type d’acides gras qui les composent et partager certaines propriétés, d’autres leurs sont propres et permettent en fonction du type d’acides gras majoritaires de les classifier en différentes familles.

1. Famille laurique et myristique : acides gras saturés à 12 (C12:0) et 14 (C14:0) atomes de carbone, ils sont prédominants dans l’huile de coco ou coprah, de palmiste (ou noyau de palme), de babassu ou encore le beurre de murumuru et de tucuma ainsi qu’en moindre mesure dans les graisses d’origine animale et l’huile de baies de laurier. Ils sont à l’origine d’une mousse abondante, labile et non persistante, confèrent de la dureté au savon obtenu mais dont la quantité doit être limitée à 30% (« Pourquoi certains acides gras en excès dans une formulation assèchent-t-ils la peau ») au vu de leur haut niveau de détergence qu’il est possible de contourner en augmentant considérablement le taux de surgraissage.

2. Famille palmitique et stéarique : acides gras saturés à 16 (C16:0) et 18 (18:0) atomes de carbone, on les retrouvent tous deux en proportion variable dans les beurres d’origine végétale tels que karité, cacao, mangue, etc, l’huile de palme, la cire de soja ainsi que dans les graisses d’origine animale. Ils confèrent une mousse fine, crémeuse, stable et participent à la dureté du savon.

3. Famille oléique : représentant principal des acides gras monoinsaturés à 18 atomes de carbone (C18:1, encore appelé oméga-9) qui compte une seule double liaison, la richesse en acide oléique caractérise non seulement l’huile d’olive ainsi que les hautes oléique de tournesol et carthame mais aussi l’huile de colza, amande douce, noisette, avocat, noyau d’abricot ou encore macadamia. Elles produisent un savon doux à la mousse fine et duveteuse mais visqueuse et filandreuse pas au goût de tous.

4. Famille linoléique : acide gras polyinsaturé à 18 atomes de carbone (C18:2, encore appelé oméga-6) qui compte deux doubles liaisons, il est l’acide gras majoritaire des huiles de carthame, pépins de raisin, chanvre, soja, tournesol, germes de blé, sésame ou encore noix. On le retrouve en quantité non négligeable également dans l’huile de son de riz, d’argan, d’abricot et d’arachide. Les savons obtenus sont très doux et offrent une qualité de mousse supérieure à la famille des oléiques.

5. Famille linolénique : acide gras polyinsaturé à 18 atomes de carbone (C18:3, encore appelé oméga-3) qui compte trois doubles liaisons, il est l’acide gras majoritaire de l’huile de lin mais on le retrouve bien évidemment en quantité plus ou moins importante dans la plupart des corps gras. Les propriétés conférées sont identiques à celles de la famille des linoléiques.

Les huiles riches en acides gras polyinsaturés étant très sensibles à l’oxydation et concourant au rancissement précoce du savon, il vous faudra en adapter la quantité utilisée en tenant compte non seulement de l’indice d’iode global de la formulation mais aussi de leurs pourcentages cumulés présumés. Il est d’usage de les maintenir sous un taux total de 15%. L’ajout d’un antioxydant tel que l’oléorésine de romarin, de séquestrants (citrate ou gluconate de sodium) ainsi qu’un surgraissage limité et des conditions de stockage optimale en prolongeront la durée de vie.

Et enfin, l’inclassifiable huile de ricin… Majoritairement composée d’acide ricinoléique, un acide gras monoinsaturé à 18 atomes de carbone, elle améliore en présence d’acide laurique le pouvoir moussant du savon et contribue également à sa douceur. Ici aussi, pour ce qui est de la quantité recommandée, on trouve absolument de tout, jusque 15% voire même 30% du poids total des corps gras. Sans entrer dans de grands débats, limitez vous à 5-7%, c’est largement suffisant car tout excès finit par être contreproductif…

Pour vous aider dans la quête ô combien passionnante de « votre Saint Graal », voici un aperçu des propriétés conférées au savon par quelques corps gras d’origine végétale consultable au format PDF ici.

Si le profil général en acides gras des huiles, beurres et graisses les caractérisent, il n’est pas immuable. Les variations sont dues d’une part à « Mère nature » et d’autre part, au procédé d’extraction proprement dit. Une huile végétale est dite « vierge » si elle est obtenue par pression à froid. Ce procédé permet d’en préserver toutes les qualités. L’extraction au moyen de solvants lui conduit à la production d’une huile raffinée. Standardisée, peu colorée, au goût neutre, très rentable pour les professionnels du secteur, elle est moins sensible à l’oxydation par destruction plus ou moins massive des acides gras polyinsaturés au cours du processus ainsi que largement amputée de ses insaponifiables même si leur survie post-saponification est à relativiser… Mais ne dit-on pas que l’espoir fait vivre… Il y a donc huile d’olive et huile d’olive (cfr. étiquettes obligatoires apposées sur chaque huile végétale alimentaire…).

Tout cela pour dire qu’une même formulation en fonction de la provenance des corps gras et de leur procédé d’extraction donnera un savon unique. Ne soyez donc pas déçu si d’une fois à l’autre, les résultats sont quelque peu différents…

Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, en pratique, créer sa propre formulation, c’est facile… Le tout est de dresser une toile de fond qui tient compte des propriétés que vous voudriez conférer à votre savon. L’huile de coco pour une mousse abondante et l’huile d’olive ou tout autre haute oléique pour la douceur semblent incontournables et à elles seules produisent déjà un savon des plus honorables à moindre coût. Si vous préférez une mousse fine et crémeuse, ajoutez-y un corps gras de la famille stéarique et palmitique. Un peu de douceur supplémentaire peut être fournie par les familles linoléique et linolénique mais sans en abuser. L’huile de ricin n’est pas indispensable mais l’essayer, c’est l’adopter…

Sachez également que de nombreuses règles d’usage existent mais qu’elles ne font pas toujours l’unanimité dans la communauté savonnesque…

Commençons par la balance des corps gras selon leur état à température ambiante. Le 50/50 souvent préconisé n’est pas une règle absolue, 40/60 ou 60/40 ou tout autre référence peuvent aussi bien convenir car comme je n’ai de cesse de le répéter, il faut s’en référer à la répartition globale en acides gras de la formulation et à ses préférences.

Il est également souvent dit qu’en dessous de 10%, un corps gras n’a pas d’utilité, quoi que, tout dépend des acides gras qui le composent. A partir de 5%, ça peut avoir tout son intérêt s’il est notamment majoritairement composé d’acides gras polyinsaturés qui apportent de la douceur au savon comme l’huile de tournesol classique, l’huile de lin ou encore l’huile de chanvre. Ces acides gras très sensibles à l’oxydation se rajoutant à ceux déjà apportés par les autres corps gras risquent en cas de surdosage de contribuer au rancissement précoce du savon (cfr. exemple donné supra). Par retour d’expérience et comme préconisé par Kenna Cote, auteure du site Modern Soapmaking ( « The secret of the absolutely best soap recipe »), un taux d’utilisation compris entre 5 et 10% semble être un bon compromis.

Certains corps gras peuvent être soumis à restriction. C’est le cas du beurre de cacao par exemple utilisé pour augmenter la dureté du savon et produire une mousse fine et crémeuse. Le taux maximal recommandé est de 15% sous peine de produire un savon friable.

Dernière mention pour l’huile de jojoba que l’on devrait plutôt qualifié de cire au vu de ses composants. Elle apporte certes douceur et dureté. Par contre, elle diminue le pouvoir moussant du savon et il vaut mieux la limiter à 5-7% et certainement pas jusque 40% du poids total des corps gras comme le mentionne l’auteur d’un livre! Non seulement, elle n’est pas bon marché mais en plus quel en est l’intérêt???…

Enfin, vous entendrez souvent dire par les utilisateurs de Mendrulandia que le pouvoir lavant doit être inférieur à la douceur. Même si les cotations données ne sont pas dénuées de sens puisqu’elles prennent en compte la longueur de chaine carbonée pour les déterminer, il effectue ses calculs et prévisions sur base de paramètres préétablis qui ne sont pas nécessairement ceux des corps gras que vous utilisez tant pour l’indice de saponification que pour le profil en acides gras. Et si l’on ajoute à cela qu’il n’est pas encore capable dans ses prévisions de tenir compte de la dureté de l’eau de distribution qui diminue le pouvoir moussant du savon et sa détergence, il y a peut être tout lieu de relativiser les résultats obtenus car rien ne vaut la réalité de terrain…

En conclusion, j’espère avoir pu vous transmettre qu’une seule et unique recette magique n’existe pas, que ce n’est pas l’huile qui fait le savon mais bien les acides gras et enfin, qu’un bon savon ne coûte pas un bras…

Un chapitre complet est consacré aux acides gras, n’hésitez pas à le consulter….

Comme toujours, je reste disponible pour toute interrogation en suspens… Bullez bien… Soyez prudents et prenez soin de vous…

Bibliographie:

Biochimie: les molécules de la vie: http://biologie.univ-mrs.fr/masterBBSG/images/pdf/bi102-lipides.pdf

Différence entre les lipides simple et complexes: https://fr.strephonsays.com/simple-and-complex-lipids-2979

La compagnie des sens : https://www.compagnie-des-sens.fr

Les lipides : https://mystidia.com/lipides-2016-2017/

Les lipides: http://fdanieau.free.fr/cours/bts/A1/biochimie/chapitre6/chap6_Lipides.php

Les lipides: structure, propriétés et applications technologiques: http://biotec.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Lipides.pdf

Lipides: https://www.universalis.fr/encyclopedie/lipides/

Lipides simples et complexes: https://facmed-univ-oran.dz/ressources/fichiers_produits/fichier_produit_2062.pdf

Passeport santé: https://www.passeportsante.net

Principaux constituants des lipides: https://www.cerin.org/wp-content/uploads/2012/12/132-133-principaux-constituants.pdf

Schéma récapitulatif des caractéristiques des lipides: https://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=96435&demande=desc

Soap Session: Savon du mois: https://web.archive.org/web/20160321194840/http://soapsession.com/blog/savon-du-mois/

The secret to the absolutely best soap recipe: https://www.modernsoapmaking.com/blog/secret-to-the-best-soap-recipe

Kevin M. Dunn: « Scientific Soapmaking: The Chemistry of the Cold Process », 2010, Clavicula Press.

Roger Leblanc, Le savon de la Préhistoire au XXIème siècle, 2001, Editions PIERANN.

Cyrille Saura Zellweger, « Faire ses savons naturels, c’est facile », 2016, Editions Jouvance.

Susan Miller Cavitch, « The Soapmaker’s Companion: A Comprehensive Guide With Recipes, Techniques & Know-How », 1997, Storey Publishing.

Bonsoir

Je débute en saponification à froid et je souhaiterais savoir s’il est possible d’utiliser des huiles végétales du commerce (première pression à froid) telles que l’huile d’olive, tournesol ou bien huile de coco ? Je me pose cette question car sur de nombreuses vidéos, je vois des personnes en utiliser pour produire des savons à froid ?

J’en profite pour vous dire que je trouve votre blog très instructif et très facile d’accès au niveau de la compréhension (surtout pour la soude ..).

cordialement

J’aimeJ’aime

Bonjour Céline,

Je vous remercie pour votre passage sur mon modeste blog…

Comme le dit la définition, la saponification à froid est une réaction chimique entre un corps gras et une base et bien évidemment, toute huile végétale alimentaire peut être utilisée pour faire du savon.

Il est indéniable que les huiles « vierges » ou « de pression à froid » c’est-à-dire non raffinées sont à privilégier car le procédé d’extraction en préserve les qualités et les différents insaponifiables tels que la vitamine E, le bêta-carotène,… que l’on retrouvera dans le savon. C’est d’ailleurs ce que j’utilise aussi…

N’hésitez pas à revenir vers moi pour d’autres questions.

Bien cordialement.

Marie

J’aimeJ’aime

bonjour, quels sont les corps gras … de base, svp ?merci

J’aimeJ’aime

Bonjour Dominique,

Je vous remercie pour votre passage sur le blog…

La première chose à garder à l’esprit, c’est qu’un savon sert avant tout à se laver et que les huiles chères et précieuses me semble inutile en saponification.

C’est pour cela qu’il est important lors d’une formulation de considérer les différents profils en acides gras. Je vous invite à revoir les tableaux présentés pour vous y aider.

Pour qu’un savon mousse, il faut de l’acide laurique et myristique que l’on retrouve en grande quantité dans l’huile de coco et qui de plus, puisque ce sont des acides gras saturés produiront un savon dur. A ne pas utiliser à plus de 30% du poids total des corps gras car asséchant en forte proportion.

Ensuite, il faut qu’il soit doux, émollient pour la peau et ces propriétés sont conférées par les acides gras insaturés. L’huile d’olive est le deuxième corps gras incontournable en saponification, coût abordable et facile à trouver.

Pour augmenter la dureté du savon et essayer de respecter le ratio 50/50 de corps gras saturés et insaturés, on peut y ajouter du beurre de karité. Et enfin, pour le reste des corps gras liquides, vous pouvez vous référer au dernier tableau en fonction de la disponibilité. Là aussi, j’ai considéré le rapport qualité/prix des différentes huiles…

Mention spéciale pour l’huile de ricin au profil en acides gras particuliers que je considère indispensable lors de mes formulations car elle a un rôle de stabilisateur de mousse…

N’hésitez pas à revenir vers moi.

Cordialement.

Marie

J’aimeJ’aime

Bonjour, Je suis ravie de découvrir votre blog, c’est exactement ce que je cherchais !

J’avais préparé de l’huile d’amande douce parfumé à la lavande de mon jardin, mais puis je l’utiliser pour la fabrication de savon, ou bien l’odeur de lavande va t elle être dénaturée par la saponification, voir lempecher ?

Par avance merci pour vote réponse ,

Romy

J’aimeJ’aime

Bonjour Romy,

Un tout grand merci pour votre passage sur le blog…

Vous pouvez bien sûr l’utiliser car il n’y aura aucun impact sur le processus de saponification. Par contre pour le rendu olfactif, çà risque d’être quasi nul au vu de la quantité d’huile d’amande douce qui peut être utilisée pour une formulation équilibrée. En effet, de part son profil en acides gras, j’en limiterai personnellement la quantité à 10% du poids total des corps gras.

Au besoin, n’hésitez pas à revenir vers moi…

Cordialement.

Marie

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

Votre Blog est très intéressant. J’avais une petite interrogation sur une huile : l’huile de germe de maïs. Pourquoi, dans le monde de la savonnerie, est-elle très peu utilisée ? C’est vrai qu’elle est sensible à l’oxydation mais je trouve que sa composition d’acides gras peut être intéressante dans un savon, notamment avec ses apports hydratant et moussant.

Bien à vous,

Cécile

J’aimeJ’aime

Bonjour Cécile,

Merci pour votre commentaire…

Effectivement, de par son profil en acide gras, l’huile de maïs peut à priori être intéressante en savonnerie.

Cette huile est surtout d’usage courant aux Etats-Unis et pas en Europe. Dans un contexte écologique, on va donc privilégier des huiles locales comme l’huile de tournesol par exemple, qui a par ailleurs une teneur en oméga 6 sensiblement plus élevée que l’huile de maïs.

D’autre part, elle ne jouit pas d’une excellente réputation (cfr. OGM). Le plus souvent, cette huile est raffinée et ce n’est pas ce que l’on recherche en saponification maison. A moins qu’elle ne soit de pression à froid et de qualité biologique, je ne serais pas tentée d’en utiliser…

Comme pour toute huile sensible à l’oxydation, il faudra juste veiller à ne pas dépasser 10% du poids total des corps gras et éventuellement ajouter de la vitamine E pour une plus longue conservation du savon produit.

Petite parenthèse concernant la production de mousse…

Elle est conférée par la teneur en acides gras laurique, myristique et ricinoléïque . Si l’on s’en réfère à son profil, il n’y en a pas et donc la formation de bulles ne sera pas augmentée. Par contre, de part sa teneur en acides stéarique et myristique, la mousse produite sera plus crémeuse (résultat similaire en cas d’utilisation d’huiles de tournesol, pépin de raisin ou encore sésame)…

Je crois qu’au final le meilleur savon au monde est celui qui vous convient…

Cordialement.

Marie

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

Encore merci pour vos articles, il me faut les relire plusieurs fois pour assimiler toutes les infostellement ils sont riches d’enseignements !

Si dans la formule, il y a + de 10% d’huile de tournesol (je tente une recette avec 24 %) .

Vaut il mieux utiliser de l’huile de tournesol oléïque ou utiliser de l’huile de tournesol désodorisée non oléïque avec de la vitamine E (à hauteur de 0.1% des corps gras) ?

Merci d’avance

Amandine

J’aimeJ’aime

Bonjour Amandine,

Comme je l’ai déjà dit, le but de ce blog est de démystifier la saponification pour permettre à tout un chacun de faire « du bon savon maison » et c’est avec grand plaisir que j’y partage mes connaissances en la matière…

Petite parenthèse de départ… Le choix d’un corps gras s’inscrit dans une démarche de formulation globale. On choisira l’une ou l’autre huile en fonction des différents acides qui la compose tout en veillant à un certain équilibre de ces derniers… Ce qui m’amène à dire, soit l’une, soit l’autre ou peut-être aucune des deux…

L’huile de tournesol extraite à froid et n’ayant subi aucun traitement, autrement dit vierge, est intéressante en savonnerie car elle est très riche (entre 60 et 70%) en acide linoléïque (aussi connue sous le nom d’oméga 6), qui au même titre que l’acide linolénique (ou oméga 3) sont définis comme des acides gras essentiels dont notre organisme a besoin mais qu’il est incapable de fabriquer. Sans entrer dans les détails, ils permettent de fortifier la couche externe de la peau facilement malmenée par l’environnement extérieur. De plus, une huile vierge a l’avantage de contenir également des insaponifiables, des phytostérols, des nutriments, des vitamines naturelles tel que la E par exemple.

Le seul désavantage de cette huile fabuleuse et de surcroit pas cher est d’être sensible à l’oxydation de part sa haute teneur en acides gras polyinsaturés. C’est pour cela que l’on préconise d’une part, son emploi à hauteur de maximum 10% du poids total des corps gras et d’autre part, l’ajout éventuel de vitamine E pour éviter tout risque de rancissement.

Lorsqu’une huile subit un traitement ne fusse que la désodorisation à la vapeur d’eau dont la température peut monter jusque 250°, on ne parle plus d’huile vierge mais d’huile raffinée avec comme conséquence un profil en acides gras modifié. Ce qui sous-entend donc que la teneur en acides gras polyinsaturés d’une huile de tournesol désodorisée sera diminuée. De plus, tout processus de raffinage privent les huiles de leurs antioxydants naturels et autres composants…

J’en arrive enfin à l’huile de tournesol haute oléïque… Cette huile est issue d’un tournesol sélectionné dont la composition en acides gras a été modifiée pour obtenir un taux d’acide oléïque (acide gras mono-insaturé ou oméga 9) similaire à celui de l’huile d’olive mais sans le goût ni l’odeur de cette dernière. Inutile de dire que çà n’a plus rien à voir avec de l’huile de tournesol puisque l’acide linoléïque a pratiquement disparu au grand profit de l’acide oléïque… Hormis le fait qu’elle puisse être utilisée pour remplacer l’huile d’olive (et encore !) dans une formulation, je n’en vois vraiment pas l’intérêt.

En conclusion, chacun est libre de ses choix mais je doute fort que l’on puisse faire de bonnes choses avec des ingrédients de qualité douteuse…

Vous pouvez éventuellement m’envoyer votre formulation, je me ferais un plaisir de l’adapter si nécessaire.

Cordialement.

Marie

J’aimeJ’aime

Bonjour, je travail sur un projet avec mon école et je suis dans la difficulté de trouver un moyen de calculer ou de mesurer avec des tests le pouvoir moussant et\ou le taux de glycérine dans un savon fabriqué à chaud et un autre à froid et faire des comparaisons.

Merci d’avance, Mickael.

J’aimeJ’aime

Bonjour Mickaël,

Je vous remercie pour votre passage sur le blog.

Je commencerai par dire qu’il faut comparer ce qui est comparable. Si l’on s’en réfère à la définition de la saponification, cette réaction consiste à hydrolyser, sous l’effet d’une base forte ou alcali, un ester en un ion carboxylate et un alcool. Autrement dit, les molécules d’huiles ou triglycérides, et les molécules d’hydroxyde de sodium se défont en ions. Ces ions changent de partenaire pour former de nouvelles molécules, soit des molécules de savon et de la glycérine ou glycérol.

Qu’elle s’effectue à froid ou à chaud, la résultante dans un premier temps sera exactement la même, le seul but de la méthode à chaud étant d’accélérer le processus de saponification.

Par contre, il faut prendre en compte le type de production c’est-à-dire artisanale ou industrielle car c’est là que réside toute la différence.

Alors qu’au départ la recette est identique (corps gras et soude), la méthode industrielle à chaud utilise une quantité de soude supérieure à la quantité de corps gras à saponifier. Afin d’accélérer la réaction, la pâte obtenue est ensuite chauffée au environ de 100° des heures durant. A la fin de celle-ci, il sera nécessaire d’éliminer l’excès de soude caustique par des lavages successifs à base d’eau salée. Cette opération connue sous le nom de relargage va malheureusement privé le savon de sa glycérine car celle-ci aura été absorbée par le sel. Voilà donc la raison pour laquelle, il n’y a plus de glycérine dans les savons produits de façon industrielle.

Il est bien sûr possible de calculer le % de glycérine contenu dans un savon mais cela implique que l’on ait une formulation de base qui permet de connaître la quantité de soude caustique nécessaire à la réalisation du savon car elle y est étroitement liée sinon c’est impossible.

De manière simplifiée, on peut dire que la masse de glycérine sera la résultante de la masse de soude multiplié par 0,767.

Pour plus d’info sur la méthode de calcul, vous pouvez suivre ce lien :

http://lescosmetiquesdelilith.blogspot.com/2017/03/savon-et-saponification-halte-aux-idees.html

A savoir également, qu’en utilisant le calculateur de saponification Mendrulandia, le taux de glycérine de la formulation est donné en résultat.

https://calc.mendrulandia.es/?lg=fr

Quant au pouvoir moussant d’un savon, il est lié à la présence de certains acides gras dans la formulation de départ, à savoir l’acide laurique et l’acide myristique qui vont favoriser la formation de grosses bulles mais également à la présence de l’acide palmitique, l’acide stéarique et l’acide ricinoléique qui eux participent à la stabilité et au caractère crémeux de la mousse.

Via le calculateur SoapCalc, il est possible d’avoir une vue théorique du résultat final.

Il existe néanmoins une méthode simple pour pouvoir comparer la production de mousse de différents savons. Il suffit de mélanger dans des tubes à essais une quantité donnée d’eau distillée à une quantité donnée de savon et d’agiter.

Inutile de préciser, qu’un savon industriel moussera bien plus qu’un savon réalisé de manière artisanale au vu des corps gras utilisés…

Cordialement.

Marie

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

BARVO pour votre blog !!! des infos tellement précieuses ! Et votre approche « technique » me plait beaucoup…

J’ai débuté dans la savonnerie il y a un an, j’ai beaucoup appris bien sûr… Vu beaucoup de sites géniaux, mais aussi des recettes « mal balancées »… ou des explications qui n’en sont pas… bref… je ne suis pas là pour flinguer qui que ce soit.

J’avais juste envie de partager, j’achète/consomme naturel et bio autant que possible. Concernant les savons et les autres produits cosmétiques, budget oblige pour le moment, je fais une différence entre les produits à rincer (savons) et ceux qui restent sur la peau (lotions, crèmes, etc.). Le choix de mes huiles, bios ou pas-bios, dépend du produit auquel je les destine. Est-il nécessaire de mettre le prix du bio pour un produit qui va rester grosso-modo 30 secondes (et je compte large) sur ma peau ?

Voilà… belle journée ! et merci encore pour votre partage…

Anne

J’aimeJ’aime

Bonjour Anne,

Je vous remercie pour votre passage sur le blog et votre commentaire…

Il semble évident qu’il faut garder à l’esprit qu’un savon est avant tout fait pour se laver.

Outre l’aspect écologique (pas d’engrais chimique, pesticides de synthèse ou OGM), le choix de corps gras de qualité biologique repose sur leur processus de transformation à savoir la pression à froid qui garantit la préservation de la teneur en acides gras essentiels et en insaponifiables à la différence des huiles raffinées qui sont dénaturées par le processus d’extraction à hautes températures et par solvants.

Tout est une question de choix bien entendu… J’ajouterai qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des huiles végétales «précieuses» au prix exorbitant pour obtenir un savon équilibré et de qualité…

Au plaisir de vous lire…

Cordialement.

Marie

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

Pour un shampoing solide, est ce que vous préconisez aussi une répartition comme indiqué ci-dessus (50 % de corps gras solides: coco, karité et cacao et de 50% de corps gras liquides: olive, ricin et au choix: tournesol, sésame, avocat, colza ou encore pépins de raisin) ?

J’ai tenté la formule suivante : 50% olive + 25% coco + 25% ricin + 30gr d’huile de jojoba ajouté à la trace pour un surgraissage à 8% mais ce shampoing assèche les cheveux des petits et grands (et même des grands-parents !) de la maison.

J’ai lu ensuite votre article que l’ajout d’huile à la trace était finalement illusoire.

Merci d’avance

Amandine

J’aimeJ’aime

Bonjour Amandine,

Même s’il est recommandé une répartition de 50/50, il n’y a aucune obligation à s’y tenir. Les savons obtenus nécessiteront un temps de cure plus long pour en améliorer la tenue et la longévité.

Si je ne me trompe pas, cette recette de savon-shampooing SAF est issue du livre « Faire ses savons naturels, c’est facile! » de Cyrille Saura Zellweger préconisée pour tous types de cheveux et qui malheureusement à la longue les assèche !…

Il faut savoir que le Ph d’un cheveu en bonne santé est légèrement acide et qu’il se situe au environ de 4,5-5,5. Par contre, celui d’un SAF est basique et se situe au environ de 9, ce qui a pour conséquence d’en ouvrir les écailles et de les rendre secs et poreux. L’usage de vinaigre de cidre en dernier rinçage est recommandé pour en rééquilibrer le Ph ainsi que l’application d’une bonne dose d’après-shampooing si les cheveux sont très secs au départ. De plus, même si l’huile de jojoba apporte brillance et souplesse, elle sert aussi à rééquilibrer les cheveux gras en normalisant la production de sébum…

Loin de vouloir discréditer tout savon-shampooing SAF, je crois qu’ils ne sont pas vraiment adaptés à tous les types de cheveux et ce pour l’avoir testé sur mes cheveux secs et frisés !…

Si vous voulez retenter l’expérience, je vous suggère d’essayer cette formulation avec un surgraissage par réduction de soude de 8% sans oublier le dernier rinçage au vinaigre de cidre bien sûr et peut-être aussi l’application d’un après-shampooing:

HV olive: 35%

HV coco: 20%

Beurre de karité: 20%

HV ricin: 15%

HV avocat: 10%

Effectivement le surgraissage à la trace ne sert à rien puisque, comme nous l’a démontré le Dr Kevin M.Dunn, ce dernier corps gras ne sera pas préservé intégralement par la réaction de saponification. La vitesse à laquelle les différents acides gras se saponifieront dépend de leur structure et pour faire simple, les acides gras saturés se saponifient plus vite que les acides gras monoinsaturés qui eux-mêmes se saponifient plus vite que les acides gras polyinsaturés. Ce qui simplifie grandement la tâche et diminue le risque d’erreur et d’oubli…

N’hésitez pas à me recontacter au besoin…

Cordialement.

Marie

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

Que pensez vous de l’huile de baie de laurier et savons d’Alep ?

Merci

J’aimeJ’aime

Bonjour Amandine,

Commençons par un brin d’histoire… Ancêtre des savons modernes, la fabrication du savon d’Alep remonte à plus de 3000 ans. Il est fabriqué selon un processus de saponification à chaud qui consiste à cuire dans de grandes cuves des heures et des heures durant un mélange d’eau, de soude végétale et d’huile d’olive. Ce n’est qu’à la fin de ce processus qu’est rajoutée l’huile de baies de laurier… Le savon d’Alep est particulièrement reconnu pour son action bénéfique pour les peaux atopiques et acnéiques.

Tout à fait réalisable en saponification à froid (déjà testé), il nécessitera un temps de cure très long (au-delà de 6 mois voire 1 an) . De part sa composition, l’huile de baies de laurier a cependant un odeur particulière qui par ailleurs perdure longtemps et peut ne pas être appréciée de tous… Il n’en demeure pas moins que le savon obtenu est exceptionnel…

Ma formulation préférée : 75% d’huile d’olive et 25% d’huile de baies de laurier avec un surgraissage par réduction de soude de 7%. L’huile de baies de laurier étant particulièrement chère, sa quantité peut être revue à la baisse pour un premier essai.

A noter que la phase de gel risque d’être particulièrement importante avec également formation d’un cratère à la surface du savon… Pour y remédier, la température du mélange ne devrait pas excéder les 35°, éviter de (trop) couvrir le batch voire même le refroidir en le mettant dans un lieu frais…

Au plaisir de vous lire.

Cordialement

Marie

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

Et merci pour les réponses.

J’ai déjà du mal à tenir 4 semaines de cure alors 6 mois….va falloir que je m’arme de patience !

J’aimeAimé par 1 personne

Bonjour ! Et bravo pour votre blog . Je me lance dans la saponification à froid et j’aurai une question .

J’aimerai bien entendu utiliser les ingrédients les

Plus clean possible , notamment des HV pressées à froid . Mais je me posais la question suivante : les HV utilisées pour la saponification ne sont-elles pas altérées lors de la réaction chimique avec la soude caustique ? Est-ce qu’on garde vraiment les bénéfices d’une huile pressée à froid ? Parce que j’envisage d’utiliser la technique de surgraissage par ajout de matière grasse . Donc je me dis que c’est plutôt l’huile utilisée pour le surgraissage qui donnera tous les bienfaits non ? C’est un point que j’aimerai vraiment éclaircîtes car je rêve de lancer ma petite marque . Mais les coûts sont quand même conséquents quand on veut des HV pressées à froid . Donc si elles perdent leur bénéfice ( d’HV pressées à froid ) au moment de la saponification … je préfère investir dans l’huile de surgraissage . J’espère que c’était pa confus , je serai heureuse que vous me corrigiez si j’ai mal compris . Merci !

J’aimeJ’aime

Bonsoir,

Je vous remercie pour votre passage sur mon modeste blog et votre commentaire…

Tout d’abord, il est illusoire de croire qu’une huile quelle qu’elle soit rajoutée à la trace se retrouvera préservée en tant que telle dans un savon saponifié à froid. Lorsque l’on coule la pâte à savon dans un moule, la réaction de saponification ne fait que commencer et elle va se poursuivre des heures et des heures durant jusqu’au moment où toutes les molécules de soude auront réagit avec les acides gras en sa présence.

Comme nous l’a démontré le Dr Kevin M.Dunn, la vitesse à laquelle les différents acides gras se saponifieront dépend de leur structure. En résumé et pour faire simple, les acides gras saturés se saponifient plus vite que les acides gras monoinsaturés qui eux-mêmes se saponifient plus vite que les acides gras polyinsaturés.

Cela ne sert donc à rien et de plus, on évite les erreurs de calcul et le risque d’oubli d’ajout à la trace. (chapitre concernant le surgraissage… https://iletaitunsavon.com/comprendre-le-savon/4-le-surgraissage/)

Pour ce qui est de la qualité des corps gras utilisés, tout est question de choix personnel raisonné. A savoir néanmoins que les procédés mécaniques dits à froid garantissent la préservation de la teneur en acides gras essentiels et en insaponifiables (cfr : https://iletaitunsavon.com/2020/12/06/les-insaponifiables-tresors-insoupconnes-des-huiles-vegetales/) à la différence des huiles raffinées qui elles seront dénaturées par les processus d’extraction à hautes températures et par solvants.

Faire du savon, c’est simple et avec n’importe quel corps gras, c’est faisable. Par contre faire un bon savon hydratant, à la mousse crémeuse, qui ne fond pas trop vite, etc, impose un minimum de connaissance des différents profils en acides gras des huiles et beurres utilisés puisque ce sont eux qui vont déterminer les propriétés apportées au savon. Le tout, c’est de trouver le bon équilibre à un prix abordable…

N’hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d’autres questions, je me ferais un plaisir de vous répondre.

Cordialement

Marie

J’aimeJ’aime

Merci beaucoup pour cette réponse exhaustive ! Je vais consulter les articles mentionnés et revenir vers vous au besoin !

Bonne journée et à bientôt !

Fella

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

J’étais très fière d’offrir à ma tantine, mes derniers savons composés d’huiles essentielles bio, huiles diverses bio et argiles. Puis, elle m’avoue que son médecin lui a conseillé d’utiliser un savon tout simple pour sa radiothérapie…Pensez vous qu’un savon 100% huile d’olive (que je n’ai même pas tenté parmi mes essais…), pourrait faire l’affaire ? Merci d’avance

J’aimeJ’aime

Bonjour Amandine,

Oh!… J’imagine la déception… Effectivement lors d’un traitement de radiothérapie, la zone irradiée est sensibilisée et il est recommandé de ne pas y appliquer d’alcool, de fragrance ou parfum.

Pour la toilette de la zone irradiée et pas le reste du corps, il y en a qui préconise l’emploi d’un savon neutre c’est-à-dire un savon sans savon encore appelé syndet (tensioactif synthétique) et d’autres, un savon traditionnel doux non parfumé type savon de marseille… Parfait donc pour le 100% olive sauf qu’il devra être laissé en cure près d’un an pour que son utilisation soit agréable…

Un SAF doux et équilibré sans ajout de parfum pourrait à mon humble avis convenir.

Exemple de formulation déjà testée avec surgraissage de 9%:

– huile d’olive: 40%

– huile de coco: 23%

– beurre de karité: 20%

– huile de ricin: 7%

– reste 10% au choix d’huile de tournesol classique (non oléique), pépins de raisin ou encore germes de blé.

Le remplacement de l’eau de dissolution de la soude par du lait d’avoine par exemple l’adoucira d’autant plus…

Plein de courage à votre tantine.

Cordialement

Marie

J’aimeJ’aime

Marie,

Merci infiniment.

Je m’empresse d’aller acheter ce lait d’avoine pour préparer ce savon dès cette semaine.

Passez un bel été

J’aimeJ’aime

Avec plaisir Amandine…

Petite précision concernant le lait d’avoine… Il vaut mieux le préparer soit même car celui du commerce contient des conservateurs et autre. De plus, c’est très facile à réaliser…

Recette de base: 100g de flocons d’avoine pour 1 litre d’eau.

Tout d’abord, laisser tremper les flocons une quinzaine de minutes et bien les rincer à l’eau claire pour les débarrasser de leur texture farineuse et gluante. Les mixer ensuite longuement avec l’eau à l’aide d’un mixeur plongeant ou mieux un blender. Une fois le mélange homogène, il reste à le filtrer et enfin direction congélateur dans des bacs à glaçon.

La congélation est impérative car lors de la dissolution de la soude, le lait pourrait cuire.

Pour la préparation de la lessive de soude, rajouter les perles de soude délicatement en plusieurs fois et bien mélanger entre chaque ajout pour répartir la chaleur et ainsi éviter la formation de cristaux. Enfin ne pas oublier de filtrer la solution de soude obtenue…

A savoir également que remplacer la totalité d’eau diminue le pouvoir moussant du savon. Je me limite en général à du 50/50…

Bonnes bulles…

Marie

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

Pas facile facile pour moi, cette recette avec l’avoine congelé ! il reste encore 2 semaines de cure, j’espère que ça ira bien.

Je souhaiterai tenter la même recette mais avec de l’huile de pépins de raisin. J’ai vu qu’elle était très sensible à l’oxydation. J’avais eu une mauvaise surprise avec de l’huile de cameline, le savon sentait le ranci.

Pensez vous que la vitamine E suffira pour éviter cela ?

Merci d’avance

J’aimeJ’aime

Bonjour Amandine,

Pourquoi pas facile?… Qu’est-ce qui a posé problème?…

Des huiles sensibles à l’oxydation peuvent très bien être utilisées sans trop de risque de rancissement mais il faut veiller à ce que la formulation soit équilibrée. Il ne faut jamais dépasser 10% du poids total des corps gras et veiller à ce que l’indice d’iode de la formulation globale ne soit pas supérieur à 65.

J’utilise couramment de l’huile de tournesol au profil en acides gras très proche de l’huile de pépins de raisin et jamais eu de problème. J’ai pris pour habitude de rajouter de la vitamine E à raison de 0,1% du poids total des corps gras même si son utilisation et efficacité fait débat…

Autre point important… La pièce de cure et de stockage qui ne doit être ni trop humide ni trop chaude…

N’hésitez pas à revenir vers moi si nécéssaire.

Cordialement

Marie

J’aimeJ’aime

WOOOOW

ENFIN trouvé quelqu’un qui explique le pourquoi des choses. Une VRAI connaissante ! Epatant. J’adore ! Vous m’éclairez beaucoup. Ça donne un fort sentiment de contrôle le fait de comprendre vraiment en profondeur ce qu’on fait. La savon c’est un art ET une science avant tout n’est-ce pas ☺️

MERCI X 100000, de la pat d’une fille de science (physique) qui ne trouvait pas son compte et restait sur sa soif de savoir jusqu’à aujourd’hui.

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

J’ai suivi scrupuleusement la recette de base pour fabriquer le lait d’avoine. Je l’ai filtré avec un filtre ultra-fin. Lorsque les glaçons étaient prêts, j’ai constaté qu’en surface ils étaient beaucoup plus clairs qu’au fond des bacs. J’ai imaginé que l’eau s’était dissociée de l’avoine. J’ai donc pris le temps nécessaire pour mélanger les glaçons avec la soude. Mais le fond des glaçons ne fondaient pas et il est resté de fines couches de couleur beige légèrement gluantes (j’avais pourtant bien fait tremper et rincer les flocons avant de commencer). J’ai à nouveau filtré la solution de soude obtenue.

Au final, les savons ont une belle couleur, j’ai donné l’ensemble à ma Tantine ravie ! et j’en ai gardé un pour le tester et je le trouve « soyeux ». Merci encore pour cette recette

J’aimeJ’aime

Bonjour Amandine,

Au repos, il est normal que le lait déphase quelque peu et à savoir aussi qu’il est riche en mucilage d’où l’aspect gluant…

Malgré les difficultés rencontrées, le résultat semble au top…

Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures savonnesques…

Cordialement.

Marie

J’aimeJ’aime

Bonsoir Marie,

J aimerai essayer un savon au miel !

Je me suis dit qu une formule simple tirée du livre de Cyrille Saura Zellweger conviendrait bien.

J hésites entre la recette du savon extra doux à l huile d olive ou celle au karité pour peaux sensibles.

Par contre, je ne sais pas quel grammage, il convient pour le miel, ni à quel moment il faudrait l intégrer et surtout si il faut l indiquer dans soapcalc….

Pourriez vous me conseiller, svp ?

Merci d avance

Amandine

J’aimeJ’aime

Bonjour Amandine,

Je m’excuse pour la réponse tardive mais travail oblige, c’est parfois difficile de tout concilier…

Le miel n’étant pas un corps gras, il n’a aucune influence sur le calcul de la soude à utiliser et c’est pour cela qu’il ne se retrouve pas dans SoapCalc.

Il peut être rajouté à la trace (ou dans le mélange de corps gras proprement dit) à hauteur de 2 à 5-6% grand maximum. Pour qu’il s’incorpore facilement, il est préférable de le diluer avec un peu d’eau chaude.

A savoir, qu’au vu de sa haute teneur en sucre, l’obtention de la trace sera plus rapide et que la phase de gel sera également plus intense. Autant dire que la température de travail ne devra pas être excessive et qu’il faudra éviter la surchauffe sous risque de se retrouver avec un effet « cratère » ou « volcan » au centre du savon. Par contre, si la chauffe n’est pas suffisante, la phase de gel pourrait n’être que partiel…

Il va donc falloir trouver le juste milieu… N’étant pas une adepte absolue de la phase de gel, je ne couvre que très peu mes savons et il m’est déjà arrivé de les mettre dans le réfrigérateur pour limiter la montée en température et contrairement à ce que j’ai déjà lu sur le net, çà ne stoppe pas du tout la saponification…

Pour ce qui est de la formulation, le savon au karité pour peaux sensibles me semble une excellente base mais avec ces 55% d’huile d’olive, il va falloir l’oublier de nombreux mois pour que la structure de la mousse se bonifie et que son effet gluant s’amenuise.

Pour limiter la cure, il suffit de remanier un peu la formation comme par ex :

– huile d’olive: 38%

– huile de coco: 25%

– beurre de karité: 20%

– huile de ricin: 7%

– Au choix 10% : amande douce, avocat, colza ou encore sésame…

Et un surgraissage de 8%

N’hésitez pas à me recontacter s’il subsiste des zones d’ombre, je me ferai un plaisir de vous répondre au plus vite…

Bonne bulles…

Cordialement.

Marie

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

Merci pour la réponse !

Il s agit bien d incorporer 2 à 5-6 % des corps gras ?

Pour le surgraissage, j ai bien noté en lisant votre article que le taux devait être entre 5 et 12%. Est ce que ce taux à un impact sur le temps de cure ? C est à dure que plus le taux de surgraissage est élevé, plus le savon est « gras » et plus la cure doit être longue ?

Merci beaucoup

J’aimeJ’aime

Bonjour Amandine,

Effectivement, le dosage est formulé en fonction du poids total des corps gras.

Passons au surgraissage… Pour éviter tout risque de causticité, étant donné que l’on ne connaît pas l’indice de saponification réel des corps gras utilisés et que sur les calculateurs, il ne s’agit que de moyenne qui par ailleurs peuvent être différents en fonction du calculateur utilisé, il est impératif d’appliquer par mesure sécuritaire une réduction de soude d’au moins 5%. C’est donc la règle absolue du minimum !…

En sachant que, de par son mode d’action, un savon est asséchant, il faudra adapter le surgraissage en fonction du type de corps gras utilisés. Pour un 100% olive, on peut se contenter d’un surgraissage de 6-7%. Pour une formulation mixte en acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés, on appliquera une réduction de soude de 8-9% ou plus.

Mais pas que… Si l’on désire par exemple rajouter de la chair d’avocat, il faudra tenir compte du % de gras apporté en plus et là, un surgraissage de 5-6% pourrait être amplement suffisant et ce en fonction du type d’acides gras contenus dans la formulation. Il n’y donc pas ici de règle absolue, il faut tester et voir ce qui convient.

Il faut savoir que le surgraissage n’a pas de gros impact sur le temps de cure, ce qui n’est pas saponifié le restera… La cure est en fait essentielle pour permettre à la saponification d’être complète, à l’eau de s’évaporer mais aussi, et que la plupart ignore, de permettre ensuite le développement de la structure cristalline du savon… Sans entrer dans trop de détails, les molécules de savon issues de l’acide oléique (majoritaire dans l’huile d’olive) jouent quelque peu aux perturbateurs et de par leur imposante structure, empêchent les autres de se révéler. Il faut donc laisser le temps à ce petit monde de s’organiser au mieux pour nous délivrer le meilleur…

En pratique, j’applique la règle de 1 mois de cure par 10% d’acide oléique contenu dans la formulation globale. C’est un peu long mais çà en vaut vraiment la peine…

N’hésitez pas à revenir vers moi au besoin…

Bonne bulles…

Cordialement.

Marie

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

Avez vous déjà testé le savon à l aloe vera ?

Si oui, qu en pensez vous ?

Merci !

J’aimeJ’aime

Bonjour Amandine,

Effectivement, j’ai déjà testé l’ajout d’aloe vera en saponification à froid (voir article « Quintessence de longue vie »). De par sa richesse en constituants actifs : vitamines, minéraux, acides aminés, etc, il est connu pour ses multiples propriétés sur la peau. Néanmoins, après contact avec la soude caustique, elles ne seront probablement pas toutes préservées… Il n’en demeure pas moins que quel que soit la réponse, le savon obtenu est très doux…

Petite mise en garde si l’on désire utiliser de l’aloe vera frais : il faudra bien veiller à ne recueillir que la pulpe car sa sève contient de l’aloïne, ce qui posera problème en cas d’allergie au latex.

Pour ce qui est de la mise en œuvre, il peut se substituer à l’eau de dissolution de la soude sous forme de glaçons totalement ou en partie ou être rajouté à la trace.

A savoir qu’il existe également sous forme de poudre à réhydrater sur le site d’AromaZone (https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/actif-cosmetique-poudre-daloe-vera-bio-aroma-zone) mais personnellement pas encore testé…

Bonne bulles…

Cordialement.

Marie

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

Merci pour les infos ! je vais me laisser tenter par un essai. J’ai vu sur AZ, qu’un macérat huileux d’aloe vera était aussi proposé.

J’aimeJ’aime

Bonjour Amandine,

Avec grand plaisir…

Concernant le macérât huileux d’aloe vera proposé par AromaZone, on peut se poser de nombreuses questions?… Le jeu en vaut-il la chandelle ?… Qu’en est-il de la composition ?… Quels bénéfices en retirera-t-on après saponification?… Et ce, à 66 euros du litre… Honnêtement, je trouve que cela fait cher pour une base d’huile de tournesol…

Petite précision, le macérât que j’avais utilisé était fait maison.

Au plaisir de vous retrouver…

Cordialement.

Marie

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

Je vous souhaite être en forme.

Merci pour vos derniers articles que j’ai eu plaisir à lire.

Cela fait un bout de temps que je n’ai pas fait de savon et j’avoue que la « concentration tranquille » nécessaire à la fabrication me manque !

Quels sont vos conseils/avis sur les exfoliants dans les savons ?

J’ai essayé avec des graines de pavot et éclats de pépins de raisin mais cela griffe sous la douche…ensuite flocons d’avoine, fleurs de lavande, semoule de mais fine mais rien n’a donné satisfaction à la famille….

Merci d’avance

Amandine

J’aimeJ’aime

Bonjour Amandine,

La tête à l’envers car je sors d’une semaine de nuit lourde tant physiquement que psychologiquement… Ca ira mieux après quelques jours de récup… Mais c’est toujours avec grand plaisir que je découvre des commentaires bienveillants…

En matière d’exfoliants, le choix est vaste mais pour éviter toute sensation désagréable il faut absolument tenir compte de la granulométrie et du dosage…

Je commencerai en toute simplicité par un ajout que l’on a souvent sous la main : le marc de café préalablement séché, dosé à 3% du poids total des corps gras et qui de plus est désodorisant. J’ai également testé la poudre de noyaux d’abricot, la poudre de rose musquée au même dosage ainsi que les perles de bambou à 2% (c’est mon préféré) tous disponibles sur Aroma-Zone via le lien : https://www.aroma-zone.com/tous-nos-produits/ingredients-cosmetiques/exfoliants.html.

Ces différents dosages conviennent à ma peau hyper-réactive et il faudra peut-être les adapter.

Et enfin, la poudre de racine d’iris, bien connue à la base en parfumerie comme fixateur de parfum, qui peut être utilisé comme exfoliant pour le visage et les peaux sensibles… https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/poudre-racines-diris-de-florence-aroma-zone

Par contre, niveau dosage idéal, à essayer…

Pour éviter l’accumulation au fond du moule, il faut les incorporer à trace moyenne, bien homogénéiser le mélange au fouet jusqu’à une trace franche avant de couler le batch.

En attendant le retour de vos expériences savonnesques, prenez bien soin de vous…

Cordialement

Marie

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

Merci pour vos conseils, je me lance dans ces nouvelles expériences dès ce we !

A bientôt

J’aimeAimé par 1 personne

Avec grand plaisir Amandine…

A bientôt…

J’aimeJ’aime

Bonjour Marie,

Y a t il un intérêt à intégrer du vinaigre dans les savons en sapo. ?

Merci bien

Amandine

J’aimeJ’aime

Bonjour Amandine,

Pour savoir si un additif peut avoir un quelconque intérêt, il faut avant tout en connaître la composition et les possibles répercussions de ses constituants sur le processus de saponification.

Le vinaigre, c’est quoi ?… Juste une solution d’environ 5% d’acide acétique dans de l’eau. Tout comme l’acide citrique, l’acide lactique ou encore les acides gras, il possède un groupe fonctionnel -COOH caractéristique de la famille des acides carboxyliques. Il va donc réagir avec la soude caustique pour donner de l’acétate de sodium, un sel qui d’après certains augmenterait, au même titre que le lactate de sodium, la dureté du savon. Bon nombre d’autres propriétés sont également citées mais si l’on s’en réfère à l’article que Kevin M. Dunn a écrit sur le sujet, ce ne sont jamais que des considérations subjectives sans grand fondement chimique pour la plupart…

Oil and vinegar in cold process: https://www.wholesalesuppliesplus.com/handmade101/learn-to-make-articles/oil-and-vinegar-in-cold-process-soap.aspx

En saponification à froid, ne pas compenser la quantité de soude caustique utilisée par la réaction avec l’acide acétique se solde par une augmentation involontaire du surgraissage du savon. Sachant que chaque gramme de vinaigre requière 0,033 g de soude caustique supplémentaire, son utilisation en remplacement complet du liquide de dissolution va induire un surgraissage supplémentaire d’autant plus excessif en fonction de la diminution de la concentration de la lessive de soude. À 33,33%, il sera de 6,66% et à 30%, 7,77%…

En saponification à chaud, ajouté avant la mise en moule, même si la réaction n’est pas la même, le résultat par contre l’est et aboutit à une augmentation du surgraissage du savon que Kevin M. Dunn explique dans l’article déjà cité…

Et l’intêret?… A chacun d’en tirer ses conclusions…

Bel après-midi.

Cordialement,

Marie

J’aimeJ’aime